L'ordinateur minimal

La mémoire.

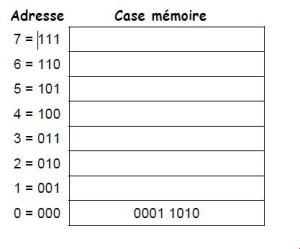

Une mémoire peut être représentée comme une armoire de rangement constituée de différents tiroirs. Chaque tiroir représente alors une case mémoire qui peut contenir un seul élément : des données. Le nombre de cases mémoires pouvant être très élevé, il est alors nécessaire de pouvoir les identifier par un numéro. Ce numéro est appelé adresse. Chaque donnée devient alors accessible grâce à son adresse. |

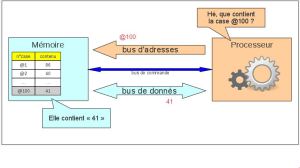

L'adresse permet de repérer une case : par exemple, si on demande à la mémoire « Hé, que contient la case n°100 ? » il nous répondra son contenu : « Il contient le nombre 41 ! ». Vous l'aurez compris : c'est le processeur qui va demander le contenu des cases mémoires et ce dernier va les lui donner. Et cette communication se fait par les "bus". Il y a 3 sortes de bus :

|

Physiquement, elle se décompose souvent en :

Une mémoire morte ( ROM = Read Only Memory ) chargée de stocker le programme. C'est une mémoire à lecture seule.

Une mémoire vive ( RAM = Random Access Memory ) chargée de stocker les données intermédiaires ou les résultats de calculs. On peut lire ou écrire des données dedans, ces données sont perdues à la mise hors tension.

Le microprocesseur.

archi_4 | Un microprocesseur est un circuit intégré complexe. Il résulte de l'intégration sur une puce de fonctions logiques combinatoires (logiques et/ou arithmétiques) et séquentielles (registres, compteur, etc...).Toutes ces fonctions sont obtenues à partir de transistors. Il est capable d'interpréter et d'exécuter les instructions d'un programme, de lire ou de sauvegarder les résultats dans la mémoire et de communiquer avec les unités d'échange. Toutes les activités du microprocesseur sont cadencées par une horloge. On caractérise le microprocesseur par :

|

Un processeur actuel comporte plusieurs milliards de transistors. Le nombre de transistors sur un processeur suit la loi de Moore, du nom d'un des fondateurs d'Intel qui prédit alors cette loi empirique.

Depuis le tout premier circuit intégré (le 4004) jusqu'à nos jours, cette loi s'est toujours vérifiée, même si on s'en éloigne actuellement. Voici un exemple avec quelques processeurs d'Intel :

1971 : Intel 4004 : 2 300 transistors

1978 : Intel 8086 : 29 000 transistors

1982 : Intel 80286 275 000 transistors

1989 : Intel 80486 : 1 160 000 transistors

1993 : Pentium : 3 100 000 transistors

1995 : Pentium Pro : 5 500 000 transistors

1997 : Pentium II : 27 000 000 transistors

2001 : Pentium 4 : 42 000 000 transistors

2004 : Pentium Extreme Edition : 169 000 000 transistors

2006 : Core 2 Quad : 582 000 000 transistors

2010 : Core i7 : 1 170 000 000 transistors

Remarque :

La réalisation de circuits intégrés de plus en plus complexe a été rendue possible par l'apparition du transistor en 1947. Il a fallu attendre 1958 pour voir apparaître le premier circuit intégré

réalisé par Texas Instrument.

L'augmentation du nombre de transistors sur une puce est possible par la miniaturisation des transistors. Mais ça ne sera pas possible indéfiniment : en 2010, les transistors sont gravés en 32 nanomètres, soit 32 milliardièmes des mètres : c'est la taille de quelques dizaines d'atomes.

En réduisant trop la taille de la structure en maillage de transistors, il risque de se créer des interactions électroniques parasites entre les transistors eux même (l'effet tunnel par exemple, un effet de la mécanique quantique) et cela peut créer des problèmes...

Un jour, il faudra donc utiliser une solution autre que celle des puces en silicium, si l'on veut continuer à augmenter la puissance des ordinateurs...